Traditional ArtsANDOの伝統技術

職人が丹精を込めたものづくりが生み出す、繊細で多彩な表現

ANDOは京都に千年以上受け継がれている「京鹿の子絞」を中心とした絞り染めから始まり、「和の技術」や「和の文化」を軸としたクリエーションを手掛けています。

京都本社の工房で伝統工芸士や職人たちが、「染め」「絞り」「解(ほど)き」といった伝統的な技法を用いて1点1点丹精をこめたものづくりをすることで、繊細で表情豊かな作品が仕立て上がります。

本疋田絞り

京鹿の子絞りとも呼ばれる染色技法で、生地を指でつまみ根元を絹糸でくくり斜め45度に絞ったのちに染めることで柄が生まれます。木綿糸より細い絹糸でくくることで強く巻き締めることができ、くくられた白い部分と染まった部分のコントラストがあざやかに浮かび上がります。

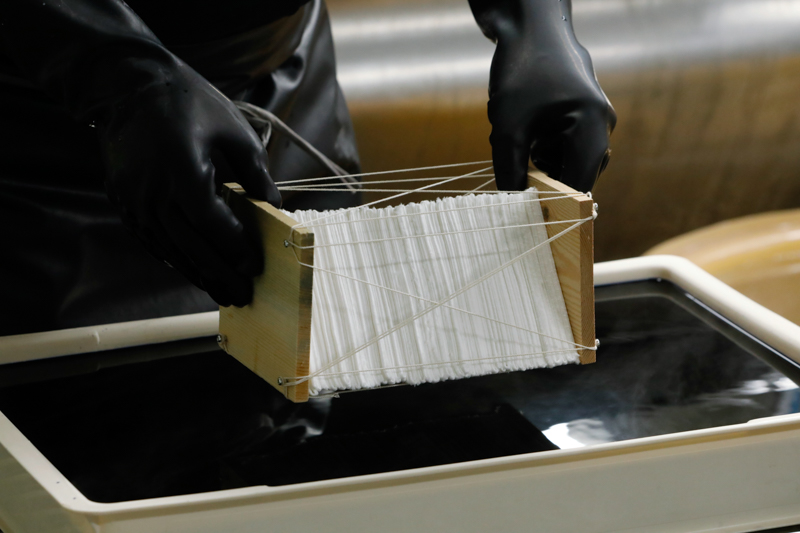

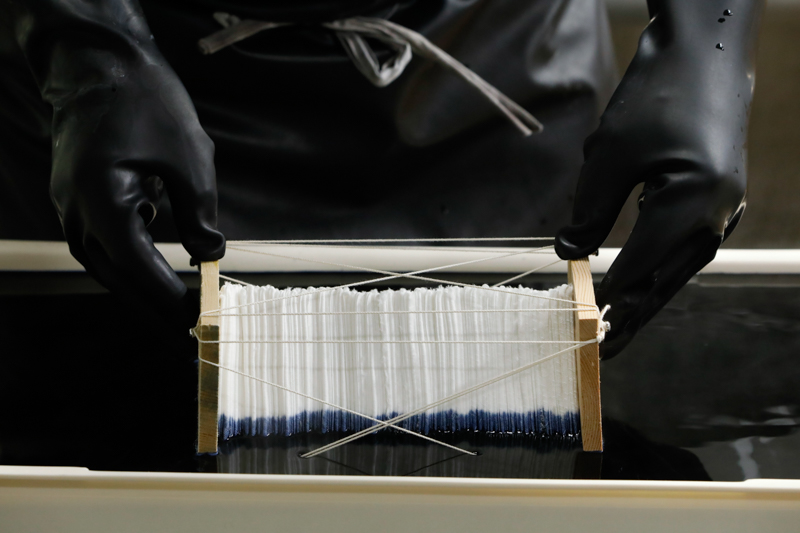

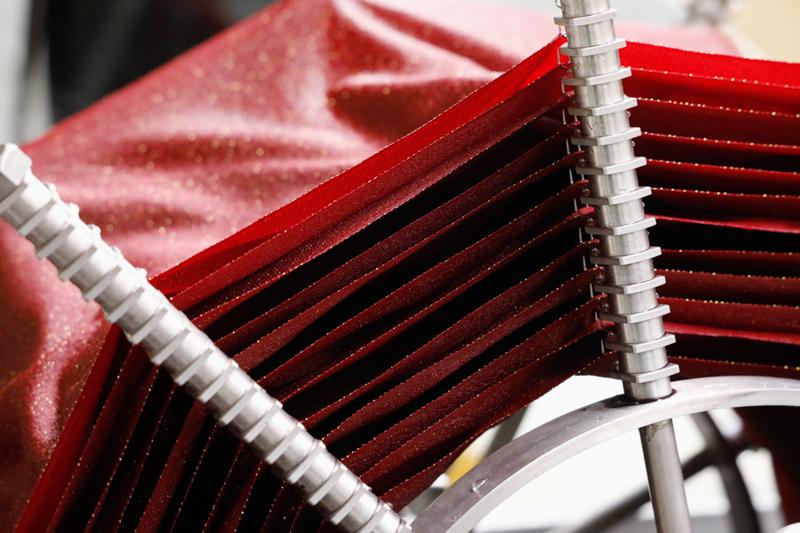

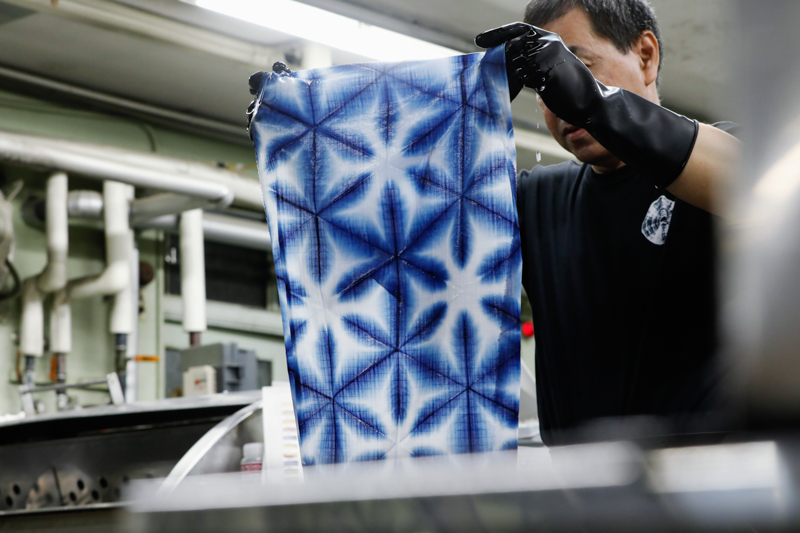

板締め絞り

折りたたんだ生地を木の板ではさみ端を染め、手作業で模様を作る染色技法。はさまれている部分が圧迫されているので染料が染み込まず、折りたたみ方や染料にひたす時間を調整するなどして、さまざまな模様を作り上げます。

手染め絞り

染料液に手で生地をひたす「浸透」という染め方で、色の染まり具合を職人が手作業で細かく調整します。絞りや生地の一つひとつの風合いや特性を生かすことで、染めならではの絶妙な色合いが生まれます。

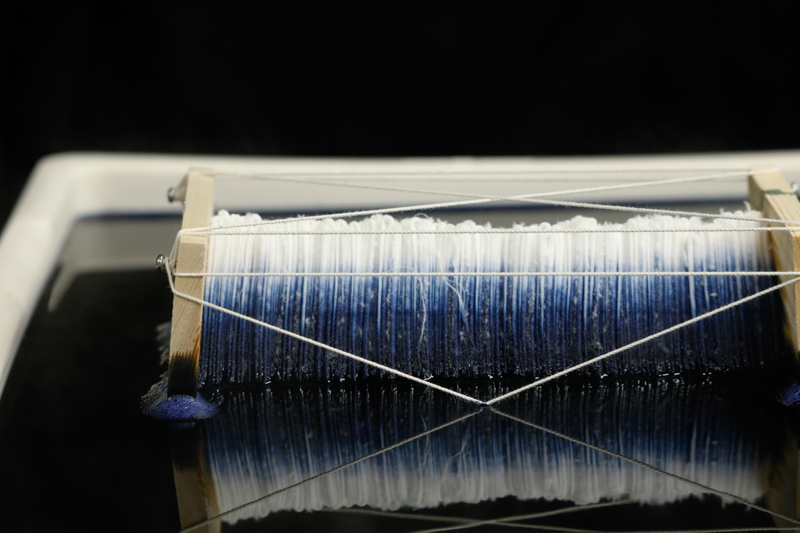

手染め板締め絞り

板の形を変えたり、職人が手作業で染料が浸透するスピードを調整したりすることで、柄の出し方をコントロールします。そうして色の濃淡やぼかしが施され、プリントでは再現できない繊細なグラデーションが出来上がります。

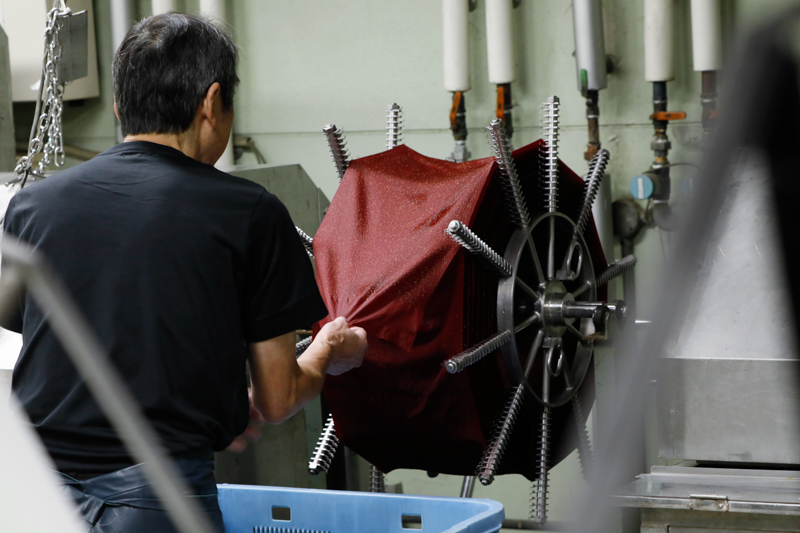

無地染

職人が目視し微調整しながら、ムラにならないよう均一になるように絹や綿や麻を丁寧に染めていきます。複雑な色は手染めをすることで、完成度を高めます。

ひっぱり解き

絞りと染めを終えた生地を乾燥させたのち、両端を2人がかりでひっぱり、くくった糸をほどきます。穴が開かないように指先ではなく関節部分で生地をつまんでひっぱり、シボ(糸でくくった部分)をほどいていきます。

手解き

絞りと染めを終えた生地をあたためて乾燥させたのち、生地に対してくくった糸を手で一つひとつほどきます。そうすることで生地に立体感が形状記憶され、独特のハリ感や質感が生まれます。

板締め絞り解き

染めが終わった折られた状態の生地を濡れたままほどいて広げながら板をはずし、生地を水で洗います。ほどく際に手をくるくると回すことで生地がねじれることなく広げることができ、綺麗にほどかれていきます。

生地に蒸気を当て経(たて)糸と緯(よこ)糸をととのえることで、幅や立体感を調整することを「湯のし」と言います。現在では機械による加工が一般的となりましたが、ANDOでは職人による手作業によって行われています。